皆様こんにちは、いかがお過ごしででしょうか。

明日で3月も終わり、いよいよ新学期です。

かくいう私も大学入学から6年間の学生生活に幕を閉じ、この4月から新社会人として働き始めます。

この3月末までは約6年間も学生をやってきたわけですが、この時期になると「大学で使うパソコンはMacとWindowsどっちが良いの?」と相談を受けることが多いです。そこで、今回は理系大学での6年間の体験をもとに、どっちが良いのか論についてお話できればと思います。

はじめに結論を述べておきます。「6年間Macでも問題なかったが、自分で問題解決できる自信がなければWindowsにした方が良い」です。

それではなぜこの結論に至ったのか、お話していきます。

前提

まずは前提から。以下の通りです。

・工学部(4年間)→工学系大学院(2年間)

・電気と情報系どちらも扱う学科。電気回路の実験やプログラミングなどをやっていた。

・学業に関して、6年間ほぼ全てMacでこなす

私は学部4年と修士2年の6年間を理系大学(工学系)で過ごしてきました。理系とはいえ、学部も学科も色々あります。私は電気情報系でしたが、建築とか化学だとまた状況が変わってくると思います。あくまで私の過ごした環境は上記の条件ということをご了承ください。

次に、この6年間のパソコンでの主な作業内容は以下の通りです。

・レポート・パワポ・論文作成

・調べごと

・プログラミング

・電気回路シミュレーション

・zoomミーティング

主に上記の作業をMacで行ってきました。それぞれについて、細かくお話します。

レポート・パワポ・論文作成

授業のレポート・学会のパワポ作成・論文作成など、いわゆるoffice系の作業ですが、ほぼ問題ありませんでした。officeで発生し得る問題というと互換性問題だと思われますが、この6年間毎日のようにofficeソフトを使っていましたが、互換性問題が起きたのは指で数えるほどです。

上で言う互換性問題は修復不可能なレベルというものはなく、例えばMacで作成したパワポをWindowsで開くと画像の位置がズレているとか、wordでフォントが一部違うとか。そんなレベルでした。なので、そこまで気にする必要はないと思います。

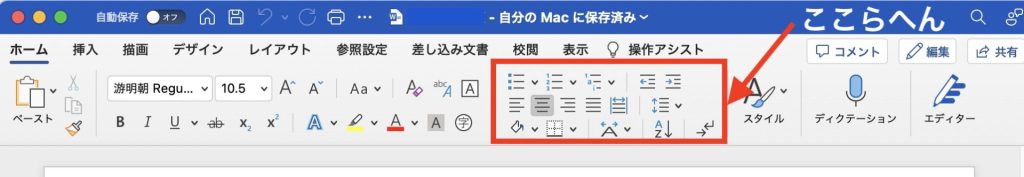

office系で困ることがあったのは、細かい機能を使う際にMacとWindowsでUIが若干異なる点でしょうか。(例えば、wordで文章を2段組にして両端揃えをしたいとか)

直感でどのように操作すれば良いかわからない時に、使い方をネットで調べるのですが、当然ユーザ数の多いWindows版の情報ばかり出てきます。しかし、Macと若干UIが違う点があり、同じ項目を探す→設定するという手順になるので、時間がかかったという場面は何度もありました。

唯一、論文作成においてmacOSでは難しかったのが、論文に載せる特殊な画像の作成でした。実験データをまとめた画像なのですが、少し特殊な画像なのでmacOSでは生成できるソフトがなく、Windowsに頼らざるを得ませんでした。ただ、こちらは後述するWindows仮想環境で乗り切りましたので、問題ありませんでした。

プログラミング

私が触っていた言語としてはC/C++、C#、Java、Python、HTML/CSS、JavaScript等ですが、全く問題ありませんでした。

どの言語も小さいプログラムから中規模のプログラムまで開発しましたが、大学でやるレベルでは問題ありませんでした。また、何か困ったことがあってもプログラミング系は体感として、Macの方がネット情報が多く、何とかなることが多かったです。

初心者が躓きがちな環境構築も、Windowsと比較してMacはラクに感じます(もちろん使いたいものによりますが)。細かい話になってしまいますが、MacにはHomebrewという素晴らしいツールがあるので、使いたいライブラリの導入が圧倒的にラクです。ターミナルからコマンド1行でOKなことも多いです。

それに対してWindowsでは、私の無知が原因なのもあるんですが、環境構築でドツボにハマることがよくあります…。Windowsを使っている友人も環境構築に苦労していました。特に環境変数あたりで。。。

一方で、学校の推奨PCはWindowsであることが殆どであるため、Macでは先生からのサポートは基本的に得られないものと考えておかなければいけません。何か問題があっても自分で解決する必要があります。↓有名なやつですね。

また、流行りのAI(いわゆる機械学習だの画像生成だの)を触ってみたい場合、Macはやめておいた方が良いでしょう。動かせないことはないのですが、ハードウェア的な問題で非常に不利です。

回路シミュレーション

私の大学では回路シミュレーションにLTspiceというソフトを使っていました。このソフトにはMac版とWindows版が存在するのですが、Mac版はWindows版よりも機能が少なく、結果が異なることもありました。

授業はWindows版が前提で進んでいきますので、Mac版だとUIの違いでペースが遅れたり、指示されたことができなかったり…。このソフトに関してはおとなしくWindowsを使った方が良かったです。

このLTspiceはたまたまMac版もありましたが、専門的なことを行うソフトは基本的にMac版は存在しないと考えておいた方がよいです。そのため、学校の推奨はWindowsになっているのだと思います。あくまでMacは少数派であるということは自覚しなくてはなりません。

ただ、Macユーザでも悲観することはなく、このソフトに関してはWindowsの仮想環境を入れてしまえば解決です。少しお金はかかりますが。重たい作業は無理ですが、軽いシミュレーションくらいなら仮想環境で問題ありませんでした。ほかのソフトも概ね動くのではないかと思われます(ただし自己責任で)。仮想環境については後述します。

仮想環境について

上で困ったら仮想環境を使っていたと書きましたので、仮想環境についてお話しておきます。

仮想環境の構築にはVMwareを使っています。他にも無料のものではUTM、有料のものであればParallelsなども選択肢としてあります。仮想化ソフト自体は無料で使えたとしても、Windowsのライセンスだけは購入しないといけません。大体2万円弱でしょうか。学校からライセンスをもらえる場合もあります。

追加費用はかかりますが、Macでどうしても無理なら仮想環境のWindowsでOKくらいのノリで大抵は乗り切れました。実際、私の学生生活でWindowsでなければ無理だったことは「ほぼ」ありませんでした。

その「ほぼ」というのは、仮想のWindows環境上で特殊な実験機器を繋いで使おうとした際に、ドライバがインストールできなかったことくらいです。ただ、授業ではなく、大学院の研究作業で試しにやってみて無理だった程度の話です。研究室なら学校のPCを貸してもらえる場合がほとんどですので、問題ないです。

Zoomミーティング

私の学部時代はコロナ真っ只中でしたので、ほぼ全ての授業がオンラインでした。大学にもよると思いますが、私の大学では今でも週1、2くらいはオンライン授業の日があるようです。大学院では、毎週のゼミがZoomで行われていました。ゼミですので発言を行ったり、勉強会で画面共有をしたり。

結論として、Zoomは全く問題ありませんでした。機能面もWindows版と異なるということもなかったですし、Macだから接続できないということもありませんでした。就活でZoom以外のMicrosoft TeamsやCiscoのwebx等も使用しましたが、全く問題ありませんでした。

主にオンライン授業で使うことになると思いますが、心配しなくてもよいと思います。

まとめ

ということで、今回は理系大学でMacはアリなのか?というテーマでした。

冒頭でも述べましたが、結論としては「6年間Macでも問題なかったが、自分で問題解決できる自信がなければWindowsにした方が良い」です。

その理由として、多くの工学系の大学では、推奨がWindowsだからです。そのため、学校の授業・実験は基本的にWindowsを使うことが前提で進み、先生からサポートが得られない可能性があるからです。

また、一部の専用ソフトはMac版が存在しない、もしくはMac版に一癖ある場合があるからです。この場合、仮想化ソフトで解決できることも多いですが、いずれの場合も自分で調べて解決する必要があります。

そこまでしてMacを使うメリットがあるのかと言われると微妙かもしれませんが、個人的には以下の3点がメリットだと感じて使っていました。もちろんApple信者ということもあります。

・iCloud DriveでMac⇔iPhone⇔iPad間のデータ共有がラク。Google Driveでも代用はできるが、OSに標準搭載で設定不要。オンラインストレージなので、USBメモリなどに保存するのと比較するとデータ消失のリスクも少ない。

・ユニバーサルクリップボードが便利。例えばiPhoneで気になる参考文献を調べておいて、そのリンクをiPhone上でコピーし、MacでペーストするとiPhoneでコピーしたリンクを貼ることができる。リンクなどの文字列だけでなく、画像データもコピペできる。

・Apple Silicon Macの電池持ち&静音性が素晴らしい。バッテリー持ちが他のノートPCに比べて優れており、一日中電池が持つ。また、重たい作業をしてもファンが音を立てて回ることがほぼない。

WindowsパソコンよりもMacを使うことにメリットを感じられる、自分でトラブルを解決することができるのであれば、理系でMacも選択肢に入るのではないでしょうか。

少しでも参考になれば幸いです。それでは最後まで見ていただき、ありがとうございました!

コメント